Unsere Daten sind nicht sicher. Das ist eine Erkenntnis, die sich aus unzähligen Skandalen herauskristallisiert hat. Regelmäßig kommen Nachrichten ans Licht, die von tausenden gestohlenen Passwörtern oder Millionen geknackter Facebook-Profile berichten. Die meisten dieser Nachrichten werden mit einem Schulterzucken hingenommen. Man sei ja selbst schuld, wenn man Informationen in den sozialen Medien teile, heißt es dann häufig. Welche Auswirkungen diese Daten in den falschen Händen haben können, zeigt unter anderem das Beispiel Cambridge Analytica. Die Firma sammelte über eine App Millionen Nutzerdaten amerikanischer Facebook-Mitglieder. Diese wurden anschließend im US-Wahlkampf 2015/16 eingesetzt und sollen Donald Trump zum Sieg verholfen haben.

Besitzt man eine ausreichende Menge Daten über eine Person, lassen sich damit allerhand Dinge über sie herausfinden. Bewegungsprofile, Freundschaften, Vorlieben, Wahlverhalten und Hobbys sind keine Geheimnisse mehr. Nie war es einfacher sich einen detaillierten Überblick über fremde Personen zu verschaffen.

Wer dabei besonders im Fokus steht, sind Journalisten. Ihre investigative Arbeit lässt sie zu einem vielversprechenden Ziel werden. Sie und ihre QUellen können ins Visier von Dritten geraten, die Druck ausüben oder Veröffentlichungen verhindern wollen. Daher sind gerade Journalisten auf vertrauensvolle Kommunikation sowie sichere Kommunikationswege angewiesen. Das weiß auch Thomas Rudl von Netzpolitik.org: „Digitale Selbstverteidigung für Journalisten spielt natürlich beim Quellenschutz eine herausragende Rolle, aber auch bei der Recherche: Wenn man beispielsweise die Webseite des Unternehmens besucht, das man gerade unter die Lupe nimmt, und in den Logs die eigene IP-Adresse hinterlässt (anstatt bspw. den Tor-Browser zu verwenden). International wiederum lässt sich regelmäßig beobachten, dass vor allem autoritäre Regierungen gezielt kritische Journalisten digital angreifen und ihnen Spyware unterjubeln, um sie umfangreich beobachten zu können.“ Im Interview mit Daniel Moßbrucker, Journalist und Security-Trainer für Journalisten, habe ich erfahren, welchen Gefahren Journalisten im Netz ausgesetzt sind.

Ein gutes Beispiel dafür, wie angreifbar Journalisten im digitalen Raum sind, bin ich. Mit 26 Jahren habe ich mehr als die Hälfte meines Lebens Zugang zum Internet gehabt und diesen ausgiebig genutzt. Ich recherchiere, kommuniziere und äußere mich online, ein Großteil meines Soziallebens organisiert sich über das Netz. Trotzdem habe ich mich nie damit beschäftigt, wie ich jene Daten, die ich konstant unbewusst in die digitale Welt ausstoße, effektiv sichern und vor fremden Zugang schützen kann. In der folgenden Analyse werde ich mein digitales Verhalten auf die Probe stellen, Datenlecks aufspüren und diese, so gut ich es vermag, schließen.

Vorneweg möchte ich aber klarstellen: Ich bin kein Informatiker oder Experte. Ich bin ein Laie, der sich vorgenommen hat, besser auf meine digitale Präsenz achtzugeben. Sollten euch also Fehler auffallen, die mir bei meinen Anstrengungen unterlaufen sind oder wenn ihr Tipps habt, wie gewisse Prozesse einfacher oder effizienter ablaufen können, teilt sie mit mir und den anderen Lesern in den Kommentaren. Sollte es euch wie mir gehen und euch schwirren bei all den technischen Begriffen die Köpfe, habe ich eine kleine Vokabelliste vorbereitet.

Um diese Sicherheitslücken jedoch zu stopfen: muss ich sie erst einmal aufspüren. Grundsätzlich halte ich mich für einen durchschnittlichen Internetnutzer meiner Generation. Ich bin fast immer online, sei es aktiv in den sozialen Medien oder im Browser oder passiv durch Messengerdienste. Es gibt Tage (und es sind nicht wenige) da nutze ich das Handy schon, bevor ich aufgestanden bin. Ich besitze vier Endgeräte, mit denen ich im Internet unterwegs bin: Einen Rechner zuhause im Arbeitszimmer, einen Laptop für unterwegs, eine Playstation im Wohnzimmer und natürlich mein Smartphone.

An meinen Computern nutze ich den Firefox-Browser inklusive Adblock-Add-on sowie bei Bedarf VPN, also virtuelle private Netzwerke. Den Adblocker nutze ich aus Bequemlichkeit, das VPN, um mich in das Netzwerk meiner Hochschule einzuklinken. Ich bemühe mich Sicherheits-Updates und Virenscanner stets auf dem neusten Stand zu halten und nur aus sicheren Quellen zu downloaden.

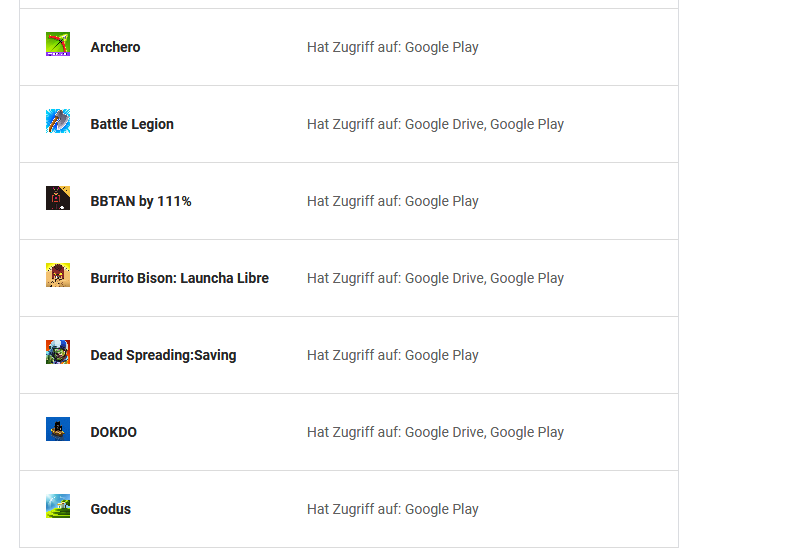

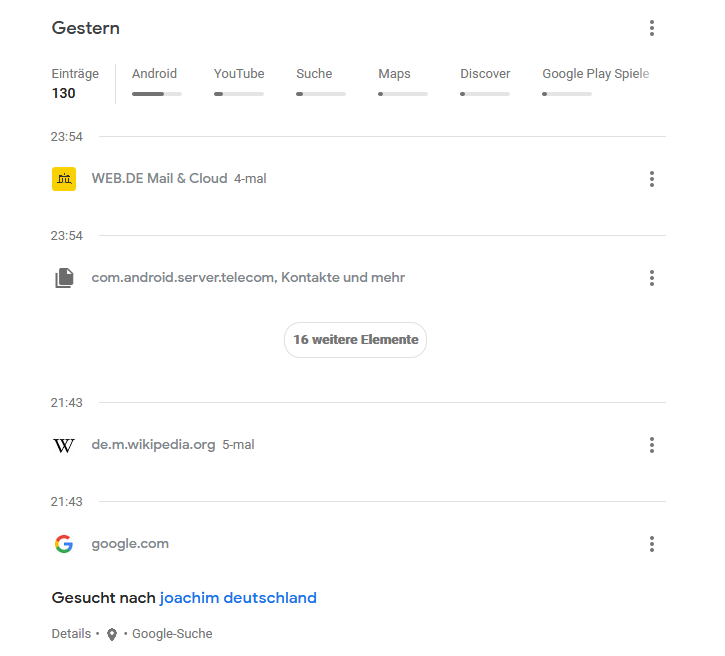

Inzwischen surfe ich die meiste Zeit ohnehin mit meinem Smartphone mit Android-Betriebssystem. Kurioserweise ist mein Verhalten auf dem mobilen Endgerät komplett unterschiedlich. Dort nutze ich keine Plug-ins, die mein Surfverhalten schützen oder verschleiern. Im Gegenteil ich bin unbewusst außerordentlich freizügig, was meine persönlichen Daten angeht. Ich habe mehrere Spiele aus dem Play-Store heruntergeladen, die mich bei Wartezeiten oder beim Bahnfahren unterhalten sollen. Viele dieser Spiele sind kostenlos, benötigen allerdings einen Zugang zu meinem Google-Konto. Über die Jahre hat sich so eine Galerie an Applikationen angesammelt, die alle Zugang zu einem Teil meiner Daten haben. Das perfide daran: Auch wenn die Apps längst vom Telefon gelöscht sind, haben sie trotzdem weiter Zugang zu den Daten. Statt mit Geld lassen sich diese Spiele also mit Daten bezahlen.

In meinem Verzeichnis befanden sich 23 Applikationen, von denen sich noch fünf auf meinem Handy befanden. Der restlichen Apps hatten trotzdem weiterhin das Recht, die Daten meines Google-Play-Zugangs auszulesen. Wer selbst einmal schauen möchte, welche Drittanbieter Zugang zu ihrem Google-Account haben, kann dies hier einmal überprüfen.

Meine Kommunikation auf dem Smartphone erfolgt fast ausschließlich über Whatsapp. Dabei hat der Messenger, der seit 2014 zu Facebook gehört, keinen guten Ruf. Neben diversen kleineren Skandalen und Lecks, lautet der Hauptkritikpunkt, dass Facebook in der Lage ist, die Medien der Nutzer zu kommerziellen Zwecken zu nutzen. Hinzu kommen Hintertüren, die Geheimdiensten Zugang zu Konversationen erlauben sollen. Aber warum nutze ich Whatsapp, wenn ich doch weiß, dass meine Datensicherheit nicht gewährleistet ist? Der Grund ist einfach: Whatsapp ist der meistgenutzte Textnachrichtendienst und somit omnipräsent. So gut wie jeder Mensch, den ich privat oder beruflich kenne, nutzt Whatsapp. Freunde, Familie, Sportgruppen, Arbeitskontakte, mögliche Interviewpartner, sie alle sind bei Whatsapp zu finden.

Ursprünglich dachte ich, dass meine Passwörter, die ich für verschiedene Angebote nutze, relativ schwierig zu knacken sind. Über Leute, die Passwort oder 12345 wählen, habe ich mich immer lustig gemacht. Doch hier hat mich meine Faulheit übermannt und ich nutze immer eine Kombination aus denselben drei Bausteinen. Das wurde mir kürzlich zum Verhängnis. Unbekannte erlangten Zugriff auf mein Standard-Passwort sowie meine Mail-Adresse. Diese nutzten sie, um sich in verschiedene Kontos einzuloggen. Sei es der Playstation-Account oder Netflix. Zwar wurden alle Versuche schnell unterbunden, indem ich die Zugangsdaten verändert habe. Trotzdem hinterlässt die Sache ein ungutes Gefühl. Meine Daten wurden geknackt, weil ich zu nachlässig war. Seitdem hat ein Umdenken eingesetzt, doch ist mein Verhalten immer noch nicht vorbildlich. Auf den wichtigsten Plattformen habe ich neue Passwörter eingesetzt.

Doch wogegen möchte ich mich überhaupt verteidigen? Je nach persönlicher Situation des Opfers haben Datensammler andere Ziele und Möglichkeiten. Journalisten in autoritären Staaten stehen vor anderen Bedrohungen, als ich. Daher muss ich meine eigene Situation reflektieren, wenn ich meine eigenen Daten effektiv schützen möchte.

Im Vergleich zu Journalisten, die investigativ in Ländern wie China oder Saudi-Arabien recherchieren, bin ich für Nachrichtendienste eher uninteressant. Ich schreibe für eine Lokalzeitung und stehe nicht im Fokus der Öffentlichkeit oder von Regierungsorganen. Ich habe wenig Reichweite und wenig Einfluss. Daher bezweifle ich, dass es Datensammler konkret auf mich abgesehen haben, was ein Vorteil für mich ist. Gezielte Angriffe von Profis, die mir direkt schaden wollen, sind damit eher unwahrscheinlich. Dennoch gibt es andere Gruppen, die mit erhobenen Daten und Persönlichkeitsprofilen Einfluss nehmen können. Siehe Cambridge Analytica.

Seine Daten gegen Konzerne wie Google oder Facebook zu sichern und sich vor Hackerangriffen von Kriminellen zu wehren ist einfacher, als sich gegen Nachrichtendienste zu verteidigen, denen viel fortschrittlichere Werkzeuge zur Verfügung stehen.

Doch das kann sich schnell ändern. Oftmals reicht schon eine investigative Recherche, um ins Visier von Organisationen oder Gruppen zu gelangen. Und gerade im Bereich Datensicherheit ist Vorsicht besser als Nachsicht. Erfolgreiche Angriffe lassen sich hinterher kaum reparieren. Die einzige Chance liegt darin, sich vorzubereiten.

Meine Daten sind also ziemlich ungeschützt, das zeigten schon die Login-Versuche aus aller Welt in meine Konten. Um meine Verteidigung gegen solche Angriffe zu stärken, habe ich mich an Experten gewandt. Das „Kleine Einmaleins der digitalen Selbstverteidigung“ von Netzpolitik.org ist ein guter Startpunkt. Netzpolitik.org setzt sich laut eigener Aussage für digitale Freiheitsrechte ein. Der Guide Surveillance Self-Defense (SSD), ein Projekt der Electronic Frontier Foundation, bietet weitere Tipps für die eigene digitale Datensicherheit. Die vorgestellten Maßnahmen richten sich sowohl an technologische Narren (wie mich), als auch Experten.

Aber ich bevor ich loslege, sollte ich einen Plan aufstellen. SSD gibt Hilfestellungen, wie das Vorhaben gelingen kann. Im Grunde müssen fünf Fragen beantwortet werden:

1. Was möchte ich beschützen?

Innerhalb dieses Versuchs möchte ich mir einen möglichst umfassenden Schutz meiner digitalen Präsenz aufbauen. Ich möchte meine Mails und restliche Kommunikation, meinen Internet-Suchverlauf und meine persönlichen Daten beschützen.

2. Vor wem möchte ich es beschützen?

Ich möchte mich gegen Hacker, Nachrichtendienste und Konzerne schützen. Ich glaube zwar nicht, dass ich im Visier irgendeiner Regierung stehe, im Rahmen dieses Versuchs möchte ich aber davon ausgehen. Internetkonzerne wie Google oder Facebook sind zwar grundsätzlich keine Bedrohung für Journalisten, trotzdem möchte ich als Teil meines digitalen Verteidigungskonzepts deren Zugriff auf meine Daten einschränken.

3. Was passiert, wenn ich scheitere?

Sollte ich es nicht schaffen, meine Kommunikation und Recherche vor fremden Zugriff zu beschützen, könnten eventuelle Quellen offengelegt werden. Das ist sehr problematisch, da Journalisten auf ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihren Informanten angewiesen sind. Gewisse brisante Enthüllungen können für diese gefährlich sein. Es drohen soziale Folgen, wenn sich Kollegen verraten fühlen, es drohen Klagen und im schlimmsten Fall körperliche Gewalt. Der Quellenschutz ist also eine hohe Pflicht der Journalisten. Sollte ich es hingegen nicht schaffen, meine Daten vor Google und Facebook zu sichern, erhalten Algorithmen weiter Zugriff auf Informationen über mich, ich werde Persönlichkeitsprofilen zugeordnet, es werden Rückschlüsse über mich gezogen und ich erhalte weiter personalisierte Werbung. Die erste Konsequenz ist dabei weitaus gefährlicher als das zweite.

4. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich es beschützen muss?

Das Risiko, im Fokus von Hackern oder Regierungen zu landen, steigt, je mehr ich investigativ tätig bin und je mehr ich veröffentlicht werde. Momentan ist dieses Risiko sehr überschaubar. Immerhin ist meine Reichweite, wie oben erwähnt, sehr begrenzt. Doch schützt mich das nicht vor anderen Datensammlern. Und gerade, wenn ich in diesem Beruf bleibe und irgendwann eine größere und kontroversere Position einnehme, ist es gut, wenn ich mich schon jetzt vorbereitet habe.

5. Wieviel Aufwand möchte ich auf mich nehmen, um die Konsequenzen zu verhindern?

Ich werde auf Open-Source-Werkzeuge zurückgreifen müssen, da mir kein Budget für professionellere Maßnahmen zur Verfügung steht. Technisch bin ich bereit mir entsprechendes Wissen anzueignen, um meine Daten zu sichern.

Mein Schlachtplan steht, ich beginne mein Vorhaben. Als erstes nehme ich mir meine digitale Kommunikation vor.

Messenger

Die erfolgt, wie bereits erklärt, größtenteils über den Messenger Whatsapp. Alternativen gibt es jedoch reichlich, viele mit besserem Ruf, in Sachen Verschlüsselung und Datensicherheit. Meine Wahl fällt auf den Dienst Signal. Auf der Website des Messengers gibt es mit Edward Snowden einen prominenten Fürsprecher und auch andere Datenexperten und Cryptologen werden lobend zitiert. Nachrichten und Anrufe werden, laut eigener Aussage, durch Signal Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das bedeutet, dass nur Sender und Empfänger die Nachrichten entschlüsseln und somit lesen können.

Die Installation geht problemlos mit Google-Play oder dem App-Store, anschließend wird per SMS ein Code aufs Handy geschickt, mit dem sich die App aktivieren lässt, schon kann ich alle meine Kontakte auf dem Handy mit Signal anschreiben. Zumindest könnte ich das, wenn jemand aus meiner Liste Signal hätte. Nur wenige nutzen die App, aus meinem direkten Familien- und Freundeskreis niemand. Daher lade ich die wichtigsten Kontakte ein, sich die App auch zu installieren. Denn auch die beste Verschlüsselung bringt nichts, wenn das andere Ende der Leitung trotzdem verwundbar ist. Manche lassen sich überreden, zu Signal zu wechseln, 90 Prozent bleiben jedoch weiterhin bei Whatsapp. Doch zumindest habe ich jetzt einen sicheren Kanal, solange ich per Messenger mit Gleichgesinnten kommuniziere. Auf die große Auswahl bunter Emojis, die Whatsapp bietet, muss ich hingegen verzichten.

E-Mail

Auch in der E-Mail-Kommunikation möchte ich in Zukunft auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung setzen. Meine Mails verschicke ich über drei Kanäle. Ich habe einen alten Account bei Gmx, den ich für soziale Medien nutze, einen Account bei web.de, für private und berufliche Mail-Kommunikation sowie einen Uni-Account. Um eine effektive Verschlüsselung meines Mail-Verkehrs zu ermöglichen empfiehlt mir das Bundesamt für Informationstechnik Enigmail, das ich als Plug-In für Thunderbird installieren kann.

Enigmail finde ich unter den verfügbaren Add-ons für Thunderbird. Nach der Installation bietet mir Enigmail an, die Verschlüsselungssoftware GNU Privacy Guard herunterzuladen. Mit diesen beiden Programmen sollte ich in der Lage sein, meine Kommunikation per Mail effizient zu verschlüsseln. Beide Programme sind Open-Source, finanzieren sich also über Spenden und sind ansonsten kostenfrei.

Nachdem beide Programme installiert sind, führt mich ein Assistent durch das Einrichtungsprozess. Nach der Auswahl einer Passphrase, also eines Passworts, erzeugt Enigmail zwei Schlüssel für mich. Einen öffentlichen, den ich an meine Kontakte weitergeben kann, und einen privaten, der nur für mich ist. Wenn ich von nun an eine Mail verschicke, habe ich die Option, diese zu verschlüsseln. Das geschieht mit meinem privaten Schlüssel. Anschließend kann niemand meine Nachricht lesen oder verstehen, es sei denn er besitzt meinen öffentlichen Schlüssel. Mein Widerrufszertifikat sorgt für ein weiteres Stück Sicherheit. Mit ihm bin ich in der Lage meinen öffentlichen Schlüssel zu widerrufen, sollte mein privater Schlüssel verloren gehen. Meine E-Mail-Kommunikation sollte somit sicher sein.

Zumindest in der Theorie, denn für eine effektive Ende-zu-Ende-Verschlüsselung müssen beide Mail-Accounts dasselbe Protokoll, in meinem Fall OpenGPG nutzen. Nutzt mein Gesprächspartner ein anderes oder gar kein Verschlüsselungsprotokoll, bringen mir meine Sicherheitsschlüssel gar nichts. Tatsächlich habe ich in meiner Kontaktliste niemanden, mit dem ich meine Mails verschlüsseln könnte. Aber zumindest bin ich für die Zukunft gewappnet, sollte ich einmal in die Situation kommen, meine Mails dringend geheim halten zu müssen.

Surfverhalten

Das eigene Surfverhalten ist etwas, das für die meisten Menschen sehr privat ist, mich eingeschlossen. Mir behagt der Gedanke nicht, dass jeder meiner Mouseclicks, jeder meiner Seitenaufrufe protokolliert und weitergeleitet wird. Besonders nicht, wenn ich nicht weiß, zu welchem Zweck das geschieht. Trotzdem habe ich lange Zeit nichts dagegen unternommen. Zumindest bis jetzt.

Das „Kleine Einmaleins der digitalen Selbstverteidigung“ bietet einige Tipps, die das Surfen wieder zur Privatangelegenheit machen sollen. Das fängt mit der Wahl des richtigen Browsers an. Der Chrome-Browser, der von Google betrieben wird, ist dabei nicht unproblematisch. „Für letzteren lässt sich Hersteller Google seit einiger Zeit das Recht einräumen, die über den Browser gesammelte Daten inkl. Surfhistorie mit anderen Informationen, die das Unternehmen über seine Nutzer speichert, zusammenzuführen und auszuwerten“, schreibt netzpolitik.org. Daran können auch installierte Add-ons nichts ändern.

Der sicherste Browser ist der Tor-Browser. Dieser basiert auf dem sogenannten Onion-Routing. Webinhalte werden dabei solange über konstant wechselnde Routen geleitet und durch Proxyserver ver- und entschlüsselt, bis hinterher weder der Webserver noch die Betreiber der Knoten selbst wissen, wer die Daten ursprünglich angefordert hat. Jedes Datenpaket wird mehrfach verschlüsselt. Ein Verfolgen der Daten ist kaum möglich.

Aber auch mit Firefox lassen sich einige Kniffe nutzen, um die eigene Privatsphäre zu garantieren. Netzpolitik.org gibt dabei einige Tipps an die Hand und auch Firefox lässt sich überreden, streng auf den Datenschutz zu achten. Der Browser sperrt dann zum Beispiel automatisch Cookies von Drittanbietern.

Cookies sind kleine Textdateien, die Webseiten helfen, Internetnutzer wiederzuerkennen. Sie werden quasi überall eingesetzt, wo Werbung geschaltet wird oder Nutzer mit der Seite interagieren können. Größtenteils machen sie das Surfen komfortabler. Aber es gibt auch Cookies, die das Surfverhalten der Nutzer protokollieren, um personalisierte Werbung zu schalten. Das lässt sich allerdings in den Einstellungen des Browsers unterbinden.

Die Wahl der richtigen Suchmaschine kann ebenfalls zur Privatsphäre der eigenen Daten beitragen. Platzhirsch Google ist ebenso erfolgreich wie umstritten. Schon seit Jahren wird kritisiert, dass der Konzern die Daten seiner Nutzer zu kommerziellen Zwecken auswertet. Dabei hat Google kein Monopol auf das Suchmaschinengeschäft. Es gibt diverse Alternativen. Ich habe mich für DuckDuckGo entschieden, die nach eigener weder Daten sammelt noch Nutzerprofile anlegt. Auch Netzaktivisten empfehlen diesen Browser. DuckDuckGo hat inzwischen auch eine stabile Nutzerbasis, mit rund 30 Millionen Suchanfragen pro Tag. Im Vergleich zu Google sind das natürlich nur peanuts. Immerhin laufen rund 92 Prozent aller Suchanfragen über den Internet-Giganten

Zusätzlich gibt es für Firefox einige Add-ons, die das Surfen noch stärker zur Privatsache machen. Sie alle lassen sich schnell und unkompliziert installieren und sind kostenlos. Netzpolitik.org hat folgende Programme für privates Surfen empfohlen:

HTTPS Everywhere setzt immer dann, wenn es möglich ist, eine verschlüsselte Datenleitung ein. So können die Betreiber von Internetknoten, Servern und Webseiten die Datenströme beim Surfen nicht mehr auslesen oder manipulieren.

Der Adblocker, den ich von nun an nutze, heißt uBlock Origin und wird ebenfalls von netzpolitik.org empfohlen. Privacy Badger ist ein praktisches Plug-in, das erkennt, wenn Programme das Surfverhalten tracken wollen und verhindert das. Der Clou: Privacy Badger erkennt Tracker immer besser, je länger ich surfe.

Diese Maßnahmen einzuführen, dauerte nicht lange und kostet nichts. Dafür bin ich jetzt gegen Werbung und Datensammler geschützt. Zumindest so gut es mit meinem technischen Verständnis möglich ist. Denn Sicherheit im Netz hängt auch stets am Verhalten des Surfenden. Bevor man ein Programm oder Dienst nutzt, sollte man sich stets vergewissern, ob es sich um ein vertrauenswürdiges Angebot handelt. Dabei können Rezensionen helfen.

Die oben genannten Schritte kann allerdings jeder durchführen, um sich und sein Surfverhalten im Internet vor fremden Augen oder Trackern zu verbergen.

Google

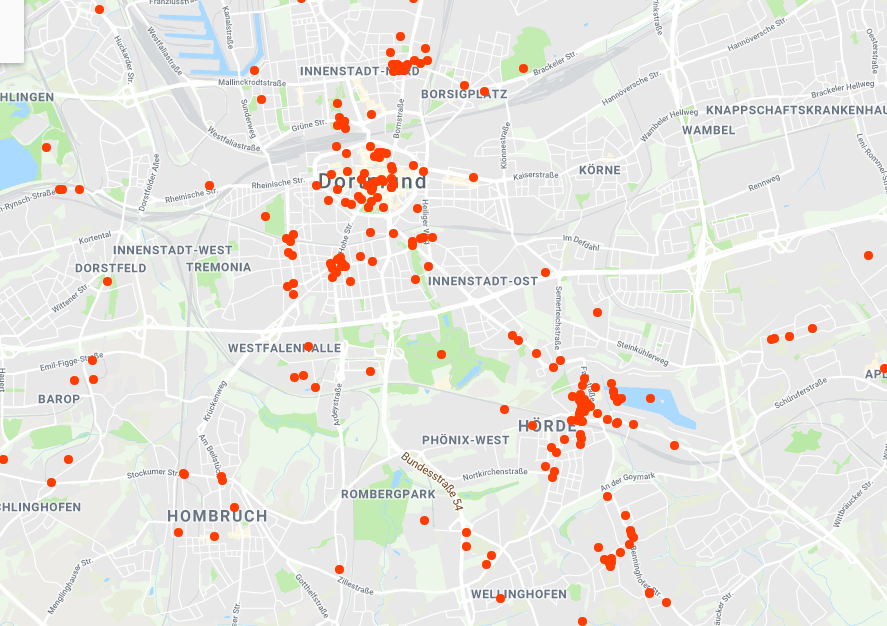

Stichwort Google. Der Konzern konzentriert sich schon seit langem nicht mehr nur auf seine seine Kernaufgabe, die Online-Suchanfragen. Es gibt Kartendienste, einen Wetterdienst, einen App-Store für Android-Telefone und diverse andere Apps, die dem Nutzer das Leben leichter machen sollen. Dabei sammelt Google jedoch enorm viele Informationen über uns. Wie umfassend diese Sammelaktion ist, hat der Twitter User Dylan Curran einmal erschreckend deutlich zusammengefasst.

Meinen persönlichen Suchverlauf, meine Aufenthaltsorte, welche Youtube-Videos ich schaue. Alles speichert sich Google und weiß so unglaublich viel über uns. Welche Geschäfte wir aufsuchen, wo wir Sport treiben, wo unsere Freunde wohnen, welchen Sportverein ich mag, ob ich gerne Lieder von Britney Spears höre. Googles Überblick über jeden Internet-Nutzer ist allumfassend. Diese Daten werden für ein Werbeprofil genutzt, um Internet-Nutzern Reklame zu präsentieren, die ganz auf das Individuum zugeschnitten ist. Manche mag das freuen, immerhin wissen sie so besser, was ihnen gefallen könnte. Mir persönlich behagt die Vorstellung jedoch überhaupt nicht.

Zumindest solange, bis wir Google den Zugang verbieten. Mit einem einfachen Schalter, kann ich Google verbieten, meine Daten für Werbung zu nutzen. Zudem lassen sich alle von Googles Überwachungsinstrumenten abschalten. Natürlich muss ich dafür in Kauf nehmen, dass die Qualität der Services abnimmt, es weniger automatisiert und reibungslos abläuft.

Account-Sicherheit

Digitale Sicherheit hängt stark an den Passwörtern, die man verwendet. Viele lassen diesen Bereich schleifen, nutzen oftmals für verschiedene Websites dasselbe Passwort und das ist meist noch nicht einmal kreativ. Ich bin keine Ausnahme. Die Electronic Frontier Foundation hat einen Vorschlag, wie man einfach, an unmöglich zu ratende und schwierig zu knackende Passwörter kommt. Der Trick sind extrem lange Wortlisten und Würfel. Mit 5 Würfeln erhält man eine Zahl, die auf der Wortliste für einen Begriff steht. Mit dreimal Würfeln erhält man eine Wortkombination, die unmöglich zu erraten ist und ebenso schwierig zu knacken, denn es gibt fast unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Natürlich muss ich auf diese Weise alle Websites und Dienst, für die ich Passwörter besitze, einzeln durchgehen und ein neues Passwort auswürfeln. Hinzu kommt, dass diese auf dem Zufallsprinzip basierenden Passwörter für Menschen nur schwierig zu merken sind. Ich notiere sie mir also sicher und analog auf einem Blatt Papier. Denn das kann niemals gehackt werden.

Wem das zu viel Arbeit ist, der kann einen Passwortmanager nutzen. Diese Applikationen generieren schwierige Passwörter für die verschiedenen Dienste und merken sie sich automatisch. Natürlich benötigen sie dafür Zugang zu den alten Passwörtern und Konten. Alle Passwörter können anschließend mithilfe eines Masterpassworts beschützt werden (das man am besten selbst auswürfelt). Die Electronic Frontier Foundation empfiehlt KeePass Tusk, um seine Passwörter zu verwalten. Aber Nutzer müssen sich darüber im Klaren sein, dass Passwortmanager immer im Fokus von Kriminellen stehen, da sie so auf einen Schlag an alle Passwörter eines Users gelangen können.

Meine digitale Festung

Für seine digitale Sicherheit zu sorgen, ist Aufwand, den der normale Nutzer im Internet nicht gewohnt ist. Surfen, Shoppen und Kommunizieren im Netz ist so einfach wie nie zuvor. Allerdings wird man so schnell blind für die Gefahren, die im Netz lauern. Die Schritte, die ich unternommen habe, um mich und meine Daten zu schützen, fremde Augen aus meinen Unterhaltungen herauszuhalten und meine Konten zu schützen, sind nicht kompliziert. Man kann sie an einem Nachmittag umsetzen. Und doch geben sie mir ein Gefühl von Sicherheit, das ich im Netz lange vermisst habe. Irgendwann hatte ich es hingenommen, dass mein Surfverhalten offen liegt für Google und andere Datensammler. Ich habe es hingenommen, dass Whatsapp meine Gespräche speichert, dass Google meinen Suchverlauf analysiert und diese Infos mit der Wirtschaft teilt, um mir Werbung zuzuschieben. Ich habe aus einem falschen Gefühl der Sicherheit heraus, meine Passwortsicherheit schleifen lassen. Jetzt nicht mehr. Und auch wenn es paradox klingt: durch die Schutzmaßnahmen, die ich ergriffen habe, fühle ich mich im Netz wieder frei. Und das ist ein gutes Gefühl.